Otospongiose

Otospongiose

Ce terme désigne une surdité progressive de l’adulte jeune entre 15 et 35 ans, secondaire au blocage d’un des trois osselets de l’oreille moyenne : l’étrier.

L’otospongiose touche deux fois plus de femme que d’homme, et l’origine génétique est admise, même si les mécanismes impliqués ne sont pas élucidés.

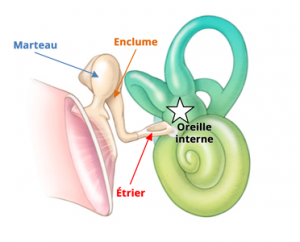

La chaine des osselets conduit l’onde acoustique de la membrane du tympan jusqu’à l’oreille interne qui va coder ce son en signal électrique pour le cerveau.

Cette transmission du son au travers de cette chaine est rendue possible par le mouvement de chacun des osselets marteau, enclume et étrier. Ce dernier fait le lien avec l’oreille interne par une interface osseuse : la platine.

L’otospongiose va bloquer cette articulation et donc la transmission du son a l’oreille interne, qui est elle, bien souvent normale.

Le diagnostic est posé par l’ORL qui va vérifier l’intégrité du conduit auditif externe et du tympan, puis réaliser une audiométrie tonale par voie aérienne et osseuse, une audiométrie vocale, une tympanométrie et une recherche de réflexes stapédiens.

Le diagnostic d’otospongiose repose sur l’existence d’une surdité de transmission avec abolition des réflexes stapédiens. L’évaluation du résultat du traitement se fait sur le niveau d’audition par voie osseuse.

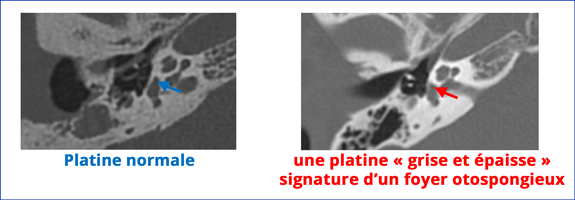

Le scanner apporte dorénavant une aide importante au diagnostic en montrant dans plus de 80% des cas, des foyers otospongieux ou un épaississement platinaire.

La flèche bleue montre une platine normale

La flèche rouge montre une platine

« grise et épaisse » signature d’un foyer otospongieux.

L’appareillage auditif conventionnel permet d’éviter tout geste chirurgical et ses complications potentielles. Il permet une amélioration de l’audition au prix du port permanent d’une aide auditive. Les inconvénients de ce traitement sont le coût de ses aides qui varie selon les modèles et les possibilités de prise en charge (sécurité sociale, mutuelle et assurance), le renouvellement régulier, la qualité de la réhabilitation toujours inférieure à celle d’une chirurgie bien menée.

Les prothèses auditives a ancrage osseux permettent d’améliorer considérablement la qualité auditive qui se rapproche de celle obtenue par la chirurgie, cependant son coût reste à prendre en compte, il y a toujours port d’une aide auditive, et le système d’ancrage osseux doit être posé par un chirurgien sous anesthésie locale ou générale sans toutefois de risques de complications sur l’oreille.

Il ne s’envisage que dans le cas d’un retentissement important de la perte auditive soit une perte supérieure à 30dB (soit une atténuation auditive d’un facteur 1000).

Il ne s’envisage que dans le cas d’un retentissement important de la perte auditive soit une perte supérieure à 30dB (soit une atténuation auditive d’un facteur 1000).

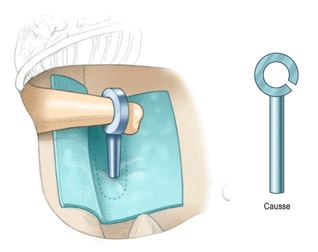

Il repose essentiellement sur le retrait de l’étrier et son remplacement par un osselet synthétique entre enclume et oreille interne. Deux techniques sont décrites : la platinotomie et la platinectomie.

Dans la première technique la platine est forée jusqu’à présenter un orifice de 0.6 à 0.8mm permettant le passage de la prothèse qui vient s’adapter parfaitement.

La seconde technique nécessite le retrait de tout ou partie de la platine de l’étrier, mise en place d’une interposition veineuse ou périchondrale (sorte de « rustine » recouvrant l’orifice de platinectomie) et mise en place ensuite de l’osselet synthétique (« ou PISTON »)

Ils sont excellents, avec une amélioration nette de l’audition dans 90% à 95% des cas, avec un faible taux de complications.

Les risques potentiels de cette chirurgie vous seront expliqués par votre praticien ORL. Ils sont rares mais possibles, ils comprennent :

- un échec fonctionnel simple.

- des acouphènes plus ou moins prolongés.

- une surdité complète non-appareillable.

- des troubles de l’équilibres variables (fréquents en post-opératoires immédiats et cédant spontanément dans la plupart des cas).